|

家庭是人们生活的场所,也是构成社会的细胞。家庭,包括亲情和爱情,是摄影乃至所有艺术永恒的主题。这么说来,家庭还是艺术创作的舞台。 家庭摄影的魅力 一方面,家庭是广大摄影爱好者乃至普通大众拍摄最多的题材之一;另一方面,纵观摄影发展史,横看当代摄影界,那么多著名的摄影家和摄影师,不管他们拍摄的题材如何之丰、地域如何之广,几乎都拍过家庭影像。有的摄影家拍摄的家庭摄影作品还成为他们的成名作或代表作,以家庭摄影为主要拍摄题材的名家也有不少。家庭摄影为什么如此受到青睐,为什么具有这么强的生命力,绝不仅仅在于拍摄家庭的便利性,而在于家庭与每个人的生命经验息息相关,又与社会文化有着千丝万缕的联系。家庭摄影具有主题的深刻性、题材的丰富性、表现的多样性、文化的差异性,它就像一座宝藏,值得所有摄影人去勘探、发掘。 家庭摄影的发展还受到摄影器材科技进步的影响。在摄影术发明之后的很长一段时间里,由于摄影器材的高昂成本以及操作的高超技术要求,摄影只能是少数贵族阶层的高雅爱好,所以早期的家庭影像少得可怜,更显示出其弥足珍贵,故能成为影像收藏市场的宠儿。随着135胶片相机的问世,摄影的门槛大幅降低,随着社会经济的发展和人们生活的改善,普通工薪阶层的影友也能玩摄影,但受到胶片冲印成本的限制,并不是所有人都能玩得起拍得爽的,故家庭影像虽然逐渐有所增长,却远未达到发展的高潮。新世纪以来,数字影像技术的发展进一步大幅降低了拍摄成本,特别是移动互联网时代的到来,使得人手一台的手机成为便捷拍摄的利器,全民摄影的时代紧随而来,家庭影像呈现井喷式增长。 对于每一个家庭及其成员来说,所有随意拍摄的家庭照片都是无比珍贵的,因为这些照片蕴含着家庭成员血缘的关系、情感的共鸣和记忆的分享。把这些照片发到微信朋友圈等“熟人社区”,也能引起一定的关注,获得较多的点赞。但是,当这些照片完全脱离家庭、亲戚、朋友的圈子,而进入公共传播渠道时,往往难以引起关注,比如投稿参展、发表,难度就较大。这说明,作为个人文献的家庭影像和作为艺术创作的家庭影像是完全不同的两个领域。虽然艺术创作并不完全是理性的,却离不开思考、规划和执行。那么如何规划呢?这没有固定的模式,与家庭影像的主题和表现形式有关。 家庭影像的主题 家庭影像的主题主要有家庭的关系和社会的议题。家庭关系主要是亲情和爱情,这种情感既有融洽和谐的一面,也有矛盾冲突的一面。表现家庭关系就是要把家庭记忆转化为公共记忆,让不了解此家庭情况的观众也能从作品中感受到情感共鸣,打开有关自身家庭的记忆通道,从而获得感同深受的认可。与此同时,家庭是构成社会的最小单元,家庭的变迁往往与社会的发展息息相关,家庭影像能体现社会文化环境的影响,甚至能借此介入探讨社会的公共议题。 一、家庭关系的主题 表达家庭关系主题的家庭影像有很多,比如美国摄影家莎莉·曼(Sally Mann)的《亲密家庭》(Immediate Family)、杰西卡·托德·哈珀(Jessica Todd Harper)的《家庭舞台》(The Home Stage)都牵涉到家庭成员之间的关系以及孩子们的成长,影像风格却截然不同。

莎莉·曼《亲密家庭》

杰西卡·托德·哈珀《家庭舞台》 还有美国摄影家尼古拉斯·尼克松(Nicholas Nixon)的《布朗姐妹》(The Brown Sisters)。尼克松从1975年开始每年拍摄妻子四姐妹的合影,至2014年已拍摄40年,每年挑选一张,集合成册,并举办大型展览,引起轰动。作品画面简洁有力,关注人物本身服饰、容颜等的变化,不太注重拍摄环境,却能体现出时间的力量,时间的流逝成为作品的重要元素。类似的作品还有,美国摄影家露西·希尔莫(Lucy Hilmer)从1974年开始,每年4月22日她的生日那天都要独自一人或者与家人合影进行自拍,成为专题《生日套装》(Birthday Suits),从1987年开始拍摄丈夫与女儿的合影《我的情人》(My Valentines)。

1975年摄

2014年摄 尼古拉斯·尼克松的《布朗姐妹》

露西·希尔莫《我的情人》 中国也有长期坚持的家庭摄影“项目”,比如从1907年至1968年,跨越清末、民国和中华人民共和国三个时期,叶景吕(1881-1968)先生连续62年每年去照相馆给自己留存一张肖像照片,记录了生命个体在历史大潮中的流逝过程。这样的坚持是难能可贵的。中国人受传统文化的影响,品性多内敛而低调,不善于表达展示自己,特别是老一辈人,一般来说不太会经常给自己拍摄肖像,自拍就更加难得了。

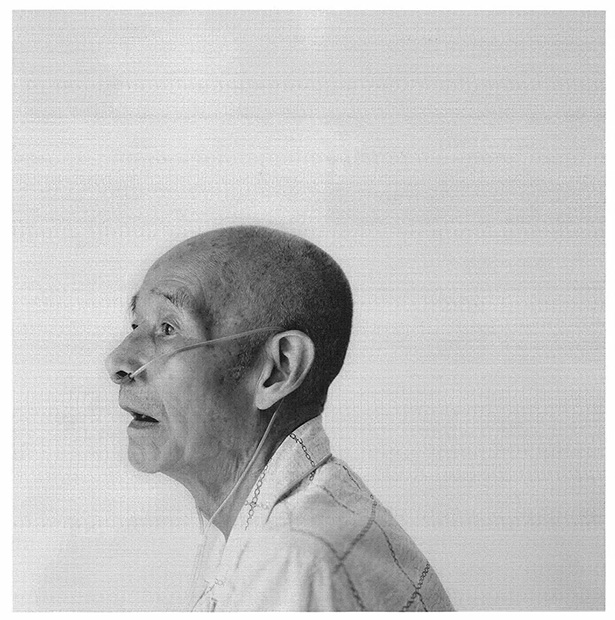

叶景吕 对成长于互联网时代的年轻人来说,自拍与互拍就是他们的生活方式,是他们影像日志的撰写方式。他们不太刻意追求影像素质,器材和技术退居第二位,可拍照的智能手机成为首选,重要的是能够随时随地拍摄、分享,留下生活的轨迹。这样的影像经过后期的编辑和呈现,也能成为艺术摄影作品,而且特别适合做成摄影书。 二、社会议题的主题 表现社会议题的家庭影像相对较少,这是与其难度有关的。并不是所有人都能从家庭的普通事物中感悟到社会文化的问题,并进而运用视觉艺术形态进行思考的。而那些人人都能想到的议题,比如独生子女、二孩、“低头族”等,则很难拍出新意。 摄影师周仰的外婆患了阿兹海默症(又叫失智症、老年痴呆症)。这是一种脑部退化病变,表现为缓慢的、渐进式、不可逆的认知功能衰退,最终导致生理机能丧失,任何药剂都无济于事。“作为亲人,我们只能眼睁睁看着她慢慢退缩到某个除她自己以外任何人都无法抵达的角落,忘记了所有她爱的和爱她的人,并且失去了生活的能力。我们全家被深深的无力感笼罩,似乎,她已然生活在不同的世界。”周仰的作品《漫长的告别》及其同名摄影书提出了这样的一个社会问题,却无法提供解决之道,图片中充满了关爱和无奈。作品中社会议题与家庭关系的主题并不是完全割裂,而是相互交融的,两相结合,更能增强主题的关切度。

周仰《漫长的告别》 美国摄影家米奇·爱波斯坦(Mitch Epstein)年轻时离开家从事艺术创作,走的是与他的父亲、兄弟(经营家具店和出租房)截然不同的人生道路。后来,曾经如日中天的家族生意渐渐破败,爱波斯坦回到家中,只能无奈地用影像见证家族生意的完结。他的故乡是美国马萨诸塞州的一个市镇,造纸产业曾经非常发达,后来逐步衰退,其家族生意的败落正是这个市镇经济不景气的反映。爱波斯坦2003年出版的画册《家族生意》(Family Business)不仅记录了家族生意的破产过程,也讲述了这个工业市镇的发展悲剧。爱波斯坦还用影像克服了与父亲几十年来的隔阂,重新发现并理解了父亲的爱。

米奇·爱波斯坦《家族生意》 人生并不是一帆风顺的。家庭的变故往往是社会变迁的缩影,家庭摄影完全可以介入社会议题。 家庭摄影的表现形式 从家庭摄影的表现形式来看,多数为纪实性的,即以抓拍的形式来获取生动的形象和有趣的瞬间。那么,家庭摄影只能是纪实性的吗?家庭摄影还有哪些更具当代性的表现方式? 可以是角色扮演,比如美国摄影家杰米·摩尔(Jaime Moore)的《不只是一个女孩》(Not Just A Girl)。摩尔为庆祝女儿5岁生日,给她拍了5张照片,分别模仿了历史上有名的5位女权主义者,小姑娘从发型、服装到神态都和原型几乎一模一样。妈妈说:“将芭比娃娃、迪士尼公主放在一边,让女儿看看她能成为的真正的女人。”角色扮演给人目标和力量。可以扮演现实中的人物(如长辈、伟人、名人、明星等),也可以扮演虚拟的人物(如绘画、雕塑等艺术作品中的人物)。

杰米·摩尔《不只是一个女孩》 可以是情景再现,比如闫宝申的《我的父亲》。摄影师的父亲是上个世纪50年代出生的人,随着集体从大城市来到小城市,成为一名工人,从此定居下来。他们这一代人的经历伴随着中国社会许许多多的变化。摄影师以父亲的回忆叙述作为蓝本,再现了父亲的工作场景。沉浸在旧工业厂区工作情景里的“父亲”成为了一个时代的符号和一种寄托的影子,唤起了我们的心灵共鸣。

闫宝申《我的父亲》 可以用半纪实半虚构,比如乌克兰摄影家维多利亚·索罗钦斯基(Viktoria Sorochinski)的《安娜与伊芙》(Anna & Eve)。索罗钦斯基2005年遇见这对母女时,安娜年仅23岁,却已有3岁的女儿伊芙。她们立刻引起了索罗钦斯基的注意,因为在她们身上,成人与儿童的界线出奇地模糊,身为母亲的安娜比女儿伊芙更像个孩子,很难判断两人之间究竟谁才是主导者。摄影师借鉴了童话和传说,常常为拍摄场景加入幻想元素,借此展现母女之间独特的情感关系。尽管片中场景均由摄影师预先设置,但蕴含其中的母女关系却来自对安娜和伊芙的深入观察,使拍摄对象的情感厚度并没有因置景摆拍而削弱。摄影师还拍过类似的题材,表达父女、兄妹之间的情感关系,这成为她标志性的创作方式和影像风格。

维多利亚·索罗钦斯基《安娜与伊芙》 也可以是完全虚构,比如美国摄影家朱莉·布莱克蒙(Julie Blackmon)的《家庭制造》(Homegrown)和《家庭假期》(Domestic Vacations)。摄影师是3个孩子的母亲,原先拍摄孩子们的黑白照片,成为一个纪实性的专题作品《心灵游戏》(Mind Game)。后来一发不可收拾,拍起了超现实的彩色家庭影像,画面充满神秘,隐含冲突,富有悬念,在不可思议的荒诞中表现孩子的天性和人们的心性,具有魔幻现实主义的意味。刚开始拍摄自己的孩子,后来扩展到周围邻居的孩子。摄影师往往从经典绘画和摄影作品中吸收灵感,并运用现代化的技术手段和创作方式(多为前期拍摄素材、后期电脑合成)。

朱莉·布莱克蒙《家庭制造》

朱莉·布莱克蒙《家庭假期》 还有更多的当代艺术创作手法,比如黎朗的《父亲》。摄影师的父亲1927年12月3日出生,2010年8月27日去世,在这个世界上生活了30219天。摄影师将由八个数字组成的父亲生活过的每一个日期全部书写在关于父亲身体、遗物的照片上。通过这样的书写过程完成对父亲曾经生活过的时光和世界的想像和回忆,抵抗着时间的流逝对父亲记忆和情感的逐渐侵蚀。在这组“独版”作品中,主题与形式完美结合,浓厚的父子之爱溢出纸上,令人感动不已。

黎朗《父亲》 (2019/6/7写,发表于2019/6/19《人民摄影报》第15版)

|