|

爱好艺术的都喜欢看展,好展览多在大城市,对于偏居浙西南小县城的我来说来往不太方便,离得最近的杭州、上海都去得极少。早就听说2016年3月底要举办“乌镇国际当代艺术邀请展”,集合了来自15个国家和地区的40位国内外艺术家“大咖”,可谓众星云集。虽不是很喜欢乌镇这样过于商业化的封闭式景区,总觉得少了点世俗的烟火气,但为了看展,还是结伴重游一回吧。 我们先去主展场“北栅丝厂”,这里和北京的“798艺术区”一样,是由废旧工厂改造而来的。早上八点半就到了,工作人员个个彬彬有礼,教我们领预定的门票。展厅九点开门,早一分钟也不让进,只好等着。从这些细节上可以看出,展览的管理还是很规范的。 终于进场,走进第一个阴暗的房间,一下子被现场的气氛给震住了。比尔•维奥拉《显灵》(2008)视频中,两位女人牵着手从远处的混沌时空中缓缓走来,穿过阴阳两界的水幕屏障,来到彩色的世界中,然而她们的表情是如此哀伤,停留片刻便即折返,身影渐渐消失在犹如没有信号的黑白电视画面之中。没有场景、没有情节、没有音乐,简单直接地把观众带入设定的情境之中。我们静静地看了两遍,整个时空仿佛都被凝固了。走出房间,我对下面的展览更加充满了期待。

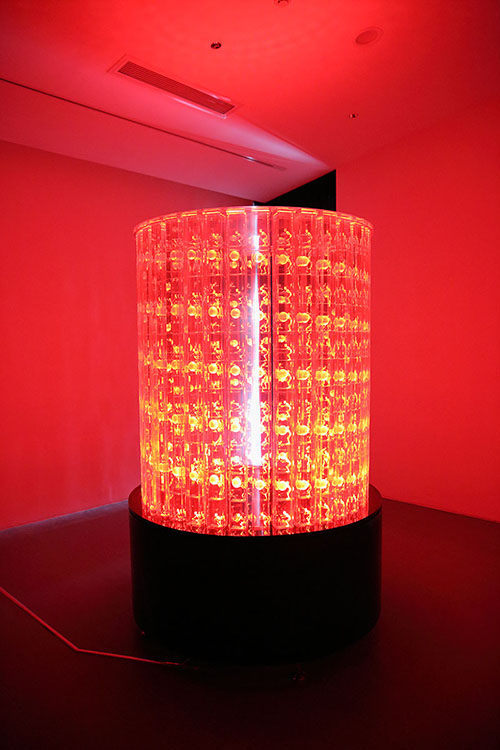

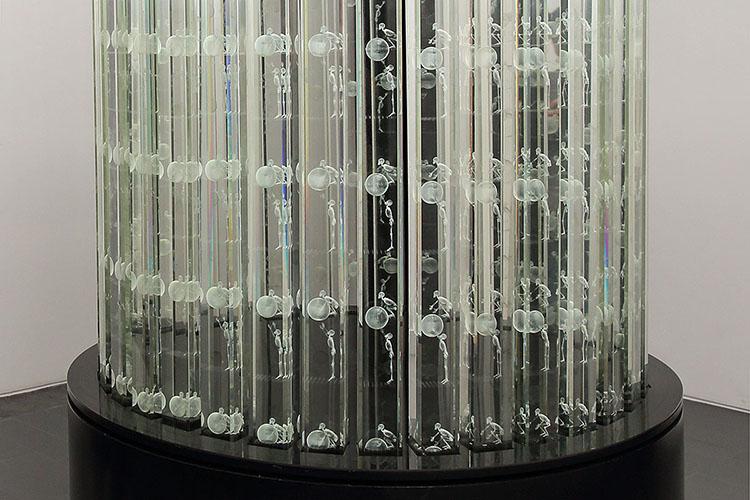

果然有不少作品令人过目难忘。许仲敏《气泡传递》(2013)远看像一座红色的圆塔,近看则发现是层层叠叠去除了个性特征的人型在简单重复地做着传递“气泡”的动作,犹如一场庄严而荒诞的仪式。展场的作品阐释把此作和前面的《显灵》均归结为对生命价值和意义的追问,有些宏大而虚幻,其实观众完全可以有自己的解读,而不必事事追问其内涵、意义等,甚至根本不用去想太多,只要作品有“刺点”,给人以“刺痛”就行了。

进入毛同强《工具》(2008)展厅,我们再次为之一震。创作者历经三年从全国各地收集来三万多把锈迹斑斑的镰刀锤子,整齐平铺在偌大的展览空间。这些曾浸润着汗水的镰刀锤子饱含着生活的痕迹和时代的印迹,与人们曾经的生活记忆和中国的革命历史有着千丝万缕的联系。而这个地方曾是丝厂的劳动场所,生产的热闹场景犹在眼前,机器的隆隆声还在耳畔萦绕,现在却成为高雅的艺术展览空间。当数量庞大的工具密密匝匝地摆放到丝厂这个特定的场域时,展品和空间产生了对话,工具超越了其本来的功能属性和符号意义,具有了更多的象征性和隐喻性。

徐冰带来两件作品《汉字的性格》(2012)、《蜻蜓之眼》(2015)。《汉字的性格》以手绘二维动画的形式、中国画散点式的构图、黑白为主的基调、卷轴的超宽画幅,解构着中国的书画和文字,进而解析着中国人的性格和中国文化的特殊性。信息和动画技术的运用使得形式有些讨巧,而且动画中的信息过于繁杂抽象,对于不太熟悉中国传统文化特别是中国书画的观众来说,理解起来有点困难。

相对来说,我更喜欢《蜻蜓之眼》,这是一部正在制作电影的预告片。这部影片没有演员、没有摄制人员,其每帧画面均来自于公共监控视频,这些看似毫无关系的真实影像碎片经过组合连接,竟然成就这么有逻辑性的剧情,令人叹为观止。这样的制作方式打破了电影、影像等传统艺术形态的边界,也扩展了未来艺术创作的方式。据说该片主人公是个叫“蜻蜓”的女孩,我想其更多的含义是世界像蜻蜓的眼睛那样,被监控摄像头所覆盖,时时上演着真假难辨的剧情。看完预告片,成片的精彩可想而知,值得期待。

尹秀珍《内省腔》(2008/2016)是一个观众参与度极高的作品,其灵感来源于女性的子宫,那个人人都曾与她亲密接触,却没有留下任何视觉和感知记忆的母体。创作者用收集来的旧衣服创造了这样一个孕育生命、反观自我的粉色空间,观众可以躺在柔软的海绵垫上享受温暖舒适的一刻,可以对镜自恋自省,也可以通过周边的小孔观看外面世界所发生的一切。然而,这样的休憩、隐居和躲避只能是短暂的,人们还是要回到现实的世界中继续忙碌着。

宋东《街广场》(2016)运用镜面的反射原理,创造出一个混杂开放的公共空间。你在“街”上可以任意闲逛、可以拍照留影、可以坐下休息、可以与朋友闲聊,但这个“街”景只是一个狭小的房间,你看到的远景其实是你身处空间的复制品,虚幻而不可及,就像《黑客帝国》里亦真亦幻的场景,更像《三体3死神永生》中的“小宇宙”,而你在其间的一举一动均在视频监控之下,一如《楚门的世界》。

崔有让《洞穴守护者》(2011)运用金属、树脂、马达、齿轮、CPU、LED等现代材料和技术创造了一个电动金属“海豹”,在其骨架中“生长”出类似触角和翅膀的美丽“花草丛”。令人惊奇的是,当你靠近细看时,发现只剩下骨架的“海豹”还在“喘息”,带动着“花草丛”在空中徐徐舞动。更为绝妙的是,当你走到一旁观看作品阐释时,讲述的竟然是一个神话故事。作者将基于考古学的虚构叙事与基于现代文明的机械装置完美结合,给机械体注入了生命力,将潜意识视觉化,引发观众无限的遐思。

参展的摄影家只有英国的马丁•帕尔和日本的荒木经惟。在这个各种材料、技术、观念“跨界”并争奇斗艳的展场中,他们的静态影像作品明显是有些吃亏的。马丁叔叔带来的是八十年代的早期作品。荒木经惟并没有带来他标志性的“情色”作品,而是纪念其亡妻的《空景》系列(1991)。其妻阳子去世后,荒木把镜头对准了天空,天空的云彩或绚烂、或宁静、或沉郁,皆化为对妻子的思念。不知道是不是为了与对侧达明安•赫斯特《最后的晚餐》(1999)相呼应,其展墙右侧留有大面积的空白,以至于有观众怀疑是不是有的作品被撤下了。

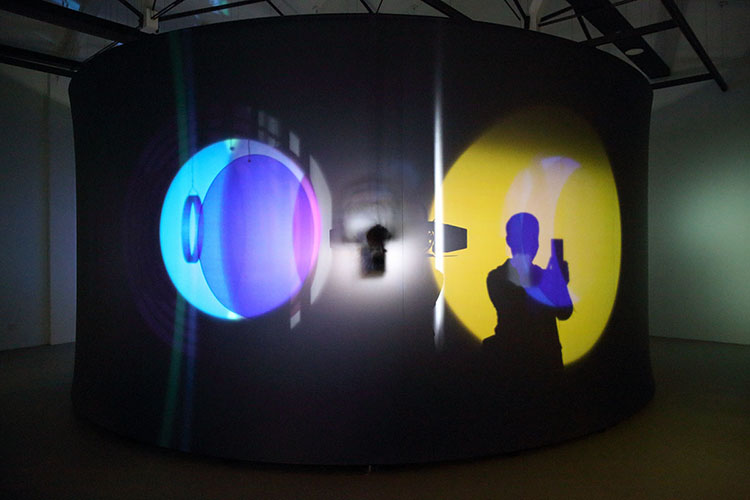

还有一些喜欢的作品,比如缪晓春三维影像装置《无中生有》(2011-2012)前年在上海看到过,这次又静静地欣赏了一遍。芬博基•帕图森《下/上》(2016)用三个正弦波在墨水池的表面制作弧形图案,在聚光灯的照射下,反射到墙面形成巨幅的波纹影像。奥拉维尔•埃利亚松《反转的全景房》(2004)以不同形状、颜色、转速的玻璃构件反射、遮蔽、过滤聚光灯的光线,在圆形屏幕内外形成错综复杂的光影图案,观众穿过构件的身影也成为图案的一部分。

不喜欢的作品似乎也占了大半,比如奇奇•史密斯《新月飞鸟》(2011)简单地将飞鸟、星、月这些符号拼接为一体,悬吊在逼仄的展览空间中,金属铝的材质闪烁着冷光,实在无法跟“生命的灵动”和“彼此共生的关系”联系在一起。还有整个空间空无一物而显得乏味的赖志盛《这——乌镇》(2016),以及将机械装置的运动硬生生与“数千年构字与书法的行为”相联系的程大鹏《生》(2012)。

彭薇的《河流》(2014-2015)是古典山水画册页,画得小巧精致,值得细细品味。其题跋被篡改为西方文学大师的私信,但我看不到绘画与题跋之间的内在联系及其相互“进入”和“交谈”,而且那种悬空加上精致布光的展示方式虽然能吸引观众的眼睛,却与作品本身没有任何关联,实在没有必要。

有关行为艺术的影像作品似乎太多了点。被誉为“行为艺术教母”的玛丽娜•阿布拉莫维奇带来《精神之屋》五频道录像装置(1997)。我向来认为,行为艺术是适合现场表演、现场观看的艺术。脱离了现场的空间感、氛围和全方位的感官体验,仅仅观看行为艺术记录的视频和照片,其感染力会大打折扣。不过为了展示和传播,这也是无奈之举。

我们看了五六个小时,才把北栅丝厂的展览全部看完。因当晚就要回家,我们迅即赶往西栅景区观看其余七位艺术家的作品。这时下起小雨,景区青瓦白墙、烟雨迷蒙,水乡小镇更散发出迷人的古典气息,但我们无暇欣赏美景。 西栅景区的作品多在室外,面向的观众群体主要是景区游客,或许主办方更多考虑的是带给观众直接的、有趣的代入感体验,以及进行面向大众的当代艺术普及与传播、审美引导与提升,且多数作品是专门为景区量身定制的。有一种说法“当代艺术是精英艺术”,但当艺术面向大众时,自然要放下身段,以便大众能较易理解和接受,其反作用是留给观众的解读空间就不多了。 陈志光《乌合之众》(2015)中“蚂蚁在土堆上爬行”本来就是司空见惯的现实场景(只不过蚂蚁被放大了而已),阅读一旁的文字,竟然是从路人皆知的蚂蚁“团队精神”来阐释,让人大跌眼镜。在我看来,各种形式的艺术作品其实是创作者为观众提供的一个结点,引发人们与作品进行互动交流,并产生情感、心理上的共鸣和联想。艺术作品不应表现人们习以为常人人知晓的常理,观众希望艺术家告诉他普通人看不到的东西,这是艺术家之所以为艺术家的价值所在。 我忽发奇想,如果将《乌合之众》与《工具》的展览空间互换,让丝厂曾经的厂房地面、墙上爬满巨大的“蚂蚁”,而让本属于乡野的“工具”回归到田间地头,观众将会产生全新的感受——展览环境的变化会导致作品语意的转换。

一看安•汉密尔顿《唧唧复唧唧》(2016)的题目,就知道作品肯定与纺织业有关,而乌镇的丝织业曾经辉煌一时。在极具传统特征的“国乐戏院”内,作者将一台老式织布机放到舞台上,线轴放在观众席的座椅上,线轴被台上织布工的操作牵引转动,于是观众席和舞台被连绵的纺线连接并互动起来。观众席后面的二楼房间里,当地居民将旧毛衣拆解,作为织布工织布的原料之一。整个戏院变成了一个织布车间甚或是一台大型的织布机,戏院的性质和功用由此被改变,并与景区内的传统丝号相呼应。这应该是主题、内容、形式以及与当地文化的契合度等方面都做得比较成功的作品。

艺术无所谓好坏,只有喜欢与否。每个人的生活经验和学识修养不同,对艺术作品的看法也各异。以上仅是我个人对乌镇当代艺术作品展的直观感受。此次邀请展的主题是“乌托邦•异托邦”,探讨的是人类的希望梦想与现实的变异制约之间的关系,并与乌镇这个传统文化保护与开发的样本相关联。看得出来,主办方是下了功夫的,各种艺术形式同台展示,交相辉映。这样高级别的当代艺术展在浙江省内还是首次,期待下届的乌镇当代艺术展更为精彩! (2016/04/09写)

|